9月14日(水)15:00~16:30

場所:西田公園

参加者:新田児童館児童(2年生~5年生) 23名 職員2名

講師・サポート:SOAT 3名

活動内容詳細:

今回は児童館近隣にある公園での実施となった。気温も30度前後と暑かったため、シラカシの木陰を利用しつつテントを張った。秋の風が心地よく吹いていたが、ビニールシートをテント周りに張るには苦労した。ビニールの壁に風抜けの窓を切り向いて準備した。3時に児童館を出発した子どもたちが列になって歩いてきた。

秘密の部屋には児童館側から「水族館」というテーマが設定された。

海の生き物を想像したり、考えたりして描くというものだった。子どもたちは自分の知っている魚やヘンテコな魚、大きな鯨やロボット風の魚など、想像力を目一杯働かせながら楽しそうに描いていった。

子どもたちの中にはテープを貼ったりヒラヒラの飾りを作って魚に装飾したり、リボンを付けたり、自由奔放に線でグルグル円を描いたり、本当に楽しそうだった。

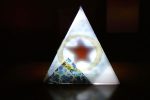

描画の時間が終わると次は段ボールで作った枠に好きな絵を選んで貼る活動を行った。やり方の説明を聞くため、子どもたちはいったんテントの外に集合した。

方法は枠の裏側に貼ってある両面テープを剥がして好きな絵の所にそれを貼り、枠より大きめにハサミで切る、というものだった。

切り終えたら、段ボール枠からはみ出した余分なビニールを切って始末し、紐を付けた。どの子も完成した作品を満足げに見ていた。

活動終了時刻になり、子どもたちはテントのビニールの残骸やゴミ、マジックペンなどを片付けて活動がすべて終了した。