令和2年12月17日

時間:10:00~12:00 開催。

開催場所:福島県いわき市 富岡町社会福祉協議会いわき支所 多目的交流施設

対象者:住民12名

講師・指導:SOAT藤原、高橋、千田教子(パッチワーク・布小物作家)

協力:富岡町社会福祉協議会いわき支所

布素材協賛…株式会社アクタス

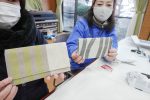

「季節感を感じることが出来る実用的なものつくり」として、押絵のコルクボードを作りました。

福島県の郷土玩具をモチーフとした縁起物をデザインに取り入れました。来年の干支である丑にちなんで「あかべこ」と、縁起物である「起き上がり小法師」です。

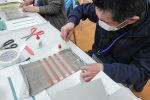

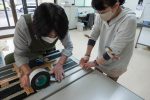

押し絵は、綿を貼った土台を布でくるんで仕上げていく手法です。「こんな細かいの出来るかな・・」と不安そうな方もいらっしゃいました。しかし、いわき支所の支援員のみなさんが講師の補助を務めて下さったことで、みなさん安心して作品に取り組むことが出来た様子です。ありがとうございました。

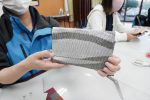

あかべこは目鼻のパーツを置く場所、起き上がり小法師はペンで顔を描くことで、一つ一つ、全く違う表情を生みます。「あら、孫に似てる!」「やっぱり、自分のがいちばん可愛いね」など、とても楽しそうに完成した作品を見つめていました。

講師所感

・福島の題材を用いたことから親しみを感じて下さり「ずっと飾って楽しみます」とおっしゃっていただきました。

・「布だけど針を使わないからいいね」と安心していた方や、初め「手がうまく動かないので手伝って欲しい」と話をしていた方も、自身で出来ることがは一生懸命に作業されていました。それぞれ趣の異なる「自分だけのオリジナルの押し絵作品」を完成させた時の笑顔がとても素敵でした。

・「家に持ち帰って早速飾ってメモを貼って使います」など、それぞれの出来を見せ合ったり、枠の色はこれでよかったと納得してくれたりしてとても満足してくれたようでよかったです。